Eliud Kipchoge menatap New York City Marathon untuk menutup perjalanan panjangnya di enam maraton utama dunia. Sebuah bab terakhir — bukan sekadar tentang waktu tempuh, tapi tentang menjadi manusia utuh.

gussur.com – Kita mengenal Eliud Kipchoge sebagai legenda. Rekor dunia, dua emas Olimpiade, bahkan lari maraton di bawah dua jam (meski bukan di ajang resmi). Namun di balik itu semua, Kipchoge masih merasa ada yang belum selesai. Ia berlari bukan lagi untuk mengalahkan siapa pun, melainkan untuk menggenapkan dirinya sendiri sebagai manusia utuh.

Aku teringat bahwa perjalanan setiap pelari hebat sering dimulai dari langkah yang tampak sederhana — tetapi di baliknya ada tekad yang tak tergoyahkan. Kipchoge adalah salah satu contoh.

Lahir di Kapsisiywa, Nandi County, Kenya, Kipchoge tumbuh di lingkungan pertanian. Ibunya seorang guru, sementara ayahnya sudah tidak ketika ia masih kecil. Sejak kanak-kanak ia sudah terbiasa berlari ke sekolah, menempuh beberapa kilometer setiap hari di jalan tanah yang berdebu. Dari sana ia belajar bahwa ketekunan dan kedisiplinan bukanlah pilihan, melainkan bagian dari hidup sehari-hari.

Di tanah kelahirannya, dan kemudian tempat berlatihnya yang berbukit-bukit di Kaptagat, pada ketinggian lebih dari dua ribu meter di atas permukaan laut, Kipchoge menemukan ritme: berlari bukan sekadar tentang kecepatan, tetapi tentang ketenangan dan ketekunan.

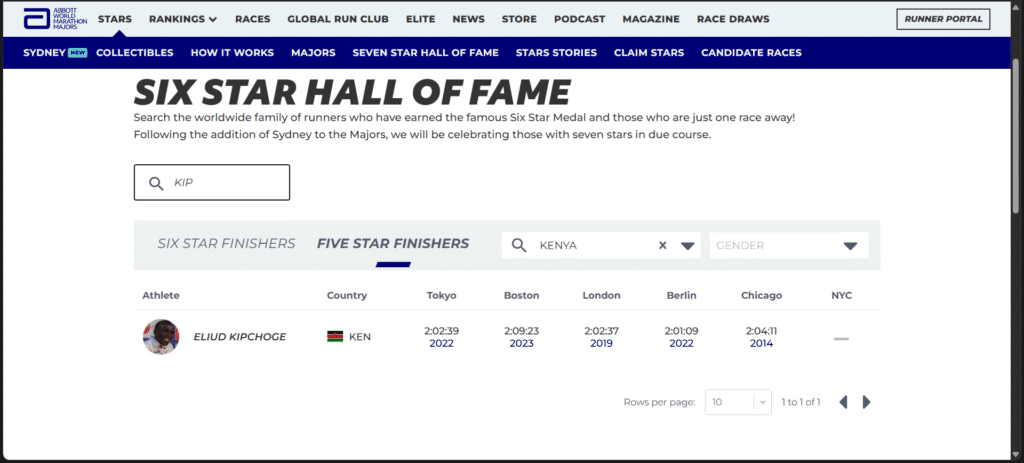

Kini, di usia 40 tahun, ia menatap tantangan baru — TCS New York City Marathon — satu kota yang belum pernah ia taklukkan di sepanjang karier maratonnya. Dengan menuntaskan New York, Kipchoge akan melengkapi rangkaian Abbott World Marathon Majors, enam kota besar dunia: Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, dan New York.

“Jika saya tidak menyelesaikannya, saya merasa masih di tengah jalan – bukan manusia yang utuh,” ujarnya kepada Reuters.

Kalimat itu terdengar sederhana, tapi mengandung makna mendalam. Setelah dua medali emas Olimpiade, sebelas kemenangan Major, dan pencapaian menembus dua jam dalam kondisi eksperimental, Kipchoge masih mencari satu hal: kelengkapan.

Mungkin kita heran…

Mungkin kita heran, kok pelari setenar Kipchoge butuh waktu lama untuk bisa menggenapi enam bintang maraton dunia?

Menyelesaikan maraton mayor memang tak sekadar berlari. Ada banyak hal di luar lintasan yang menentukan: sistem undian (ballot), jadwal kompetisi, dan terutama lokasi penyelenggaraan yang tersebar di berbagai kota dunia. Salah satu, dan yang paling nyata, adalah biaya.

Untuk pelari amatir, menuntaskan enam Major bisa berarti perjalanan beberapa tahun, bahkan puluhan tahun. Karena itu, jumlah finisher “Six Star” selalu menjadi simbol tekad dan daya tahan, bukan hanya catatan waktu.

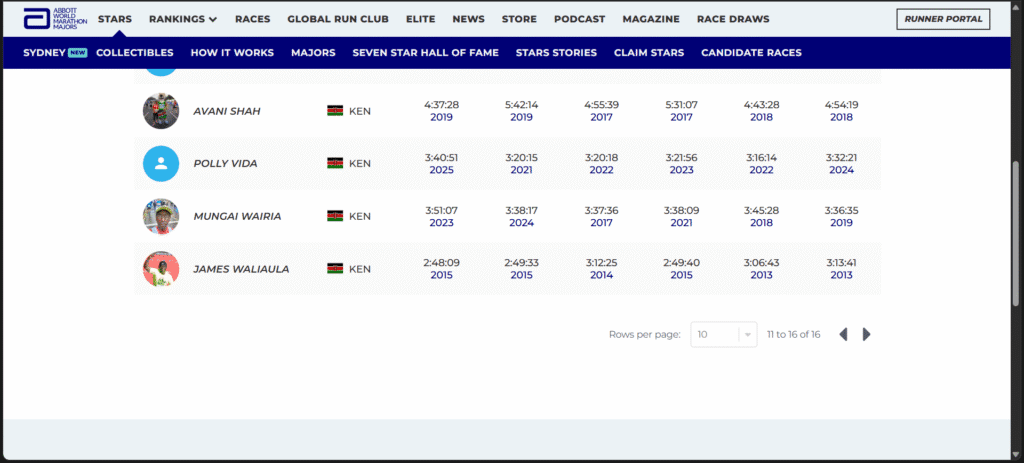

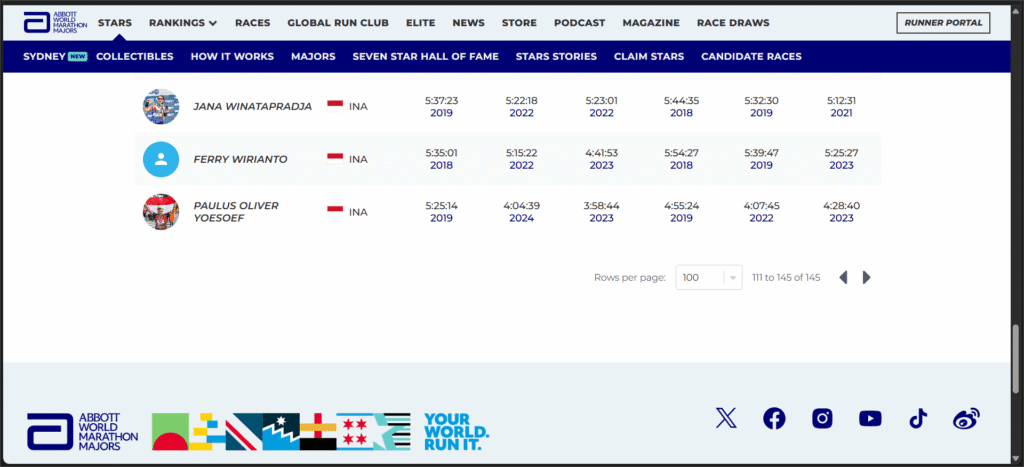

Ada fakta lain yang membuat saya tercengang: Kenya, negeri yang dikenal sebagai gudang pelari top dunia, ternyata baru mencatat 16 nama di Six Star Finishers Hall of Fame. Ya, enam belas orang saja.

Sementara Indonesia — negara yang bahkan tidak dikenal sebagai kekuatan maraton dunia — sudah mencapai 145 pelari yang menyelesaikan enam maraton utama per 29 Oktober 2025.

Ironi yang manis: pelari Kenya mungkin tercepat, tapi pelari Indonesia terbukti paling sabar dan konsisten untuk menuntaskan perjalanan maraton dunia.

Teknologi dan ketenangan

Dalam menjaga performanya, Kipchoge memanfaatkan teknologi pemantauan glukosa berkelanjutan. Melalui aplikasi di perangkatnya, ia dapat memantau kadar gula darah, menyesuaikan pola makan, dan menakar tenaga dengan presisi.

Namun baginya, teknologi bukan pengganti kemalasan berlatih. “Kedisiplinan tetap kunci. Data hanya membantu saya memahami tubuh lebih baik,” katanya.

Lebih jauh, dalam wawancara dengan Madison Freeman dari Men’s Journal, Kipchoge mengungkapkan motivasinya berlari. “Saya ingin menjadikan dunia ini sebagai dunia pelari. Saya benar-benar percaya bahwa melalui lari, orang bisa merasakan kebebasan dalam hidup, sekaligus meningkatkan kesehatan mereka secara menyeluruh — dan itu memberi mereka kebebasan yang lebih besar lagi. Itulah yang terus memotivasi saya: mendorong orang untuk keluar dari pintu rumahnya dan mulai berlari.”

Lebih dari sekadar rekor

Bagi saya, yang mencoba berlari 5 km setiap pagi saja sangat susah, hanya mampu berjalan kaki bersama anjing di seputar kompleks, namun punya keinginan mengejar sub-4 di Sydney Marathon kemarin, kisah Kipchoge adalah cermin.

Bahwa setiap garis finis punya makna masing-masing. Bahwa berlari tak selalu tentang menang, melainkan tentang menjadi lebih utuh dari diri kita kemarin.

Dan ketika nanti langkah Kipchoge menjejak di jembatan Verrazzano, melintasi lima wilayah New York, mungkin ia tak lagi berlari untuk membuktikan apa-apa. Ia hanya menutup lingkaran — seperti kita semua yang mencoba menuntaskan kisah kita, satu langkah demi satu langkah.

Leave a Reply